探讨惩罚调教的心理背景及方法:如何在安全范围内实现约束与成长的平衡

惩罚调教是一种在特定领域和特定条件下应用的教育方法,常见于传统教育、军事训练以及某些特殊的职业培训中。它的核心理念是通过适当的惩罚手段来规范行为、促进学习。虽然这一方法在某些文化背景和教育体系中被广泛应用,但其正面和负面影响均值得我们深入探讨。

首先,惩罚调教的目的在于纠正不当行为,促使个体理解自己的错误并加以改正。通过适度的惩罚,教育者可以传达出对某种行为的不认可,帮助学生或受训者明确哪些行为是不可接受的。例如,在校园中,如果学生违反纪律,教师可能会给予适当的惩罚,以此让学生意识到这种行为的严重性,从而达到改正的目的。

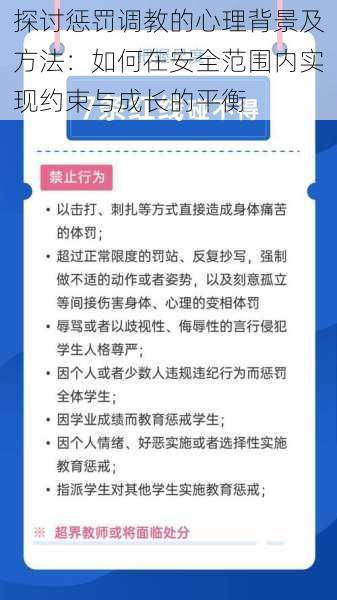

然而,惩罚调教也存在潜在的问题。如果惩罚手段过于严厉,可能会导致被惩罚者产生恐惧心理,从而影响他们的自信心和积极性。一些研究表明,过度使用惩罚可能导致学生对学习产生厌恶,甚至产生反叛心理,反而不利于学习和成长。因此,在运用惩罚调教时,需要在严格和温暖之间找到合适的平衡点。

进一步来说,惩罚调教的有效性还与文化背景、个人差异等多种因素紧密相关。在一些文化中,惩罚被视为教育的一部分,而在另一些文化中,强调的是宽容和理解,惩罚的使用则较少。此外,不同个体在面对惩罚时的反应亦存在显著差异。有些人可能在惩罚中吸取教训,而另一些人则可能因为过度的惩罚而变得更加叛逆。

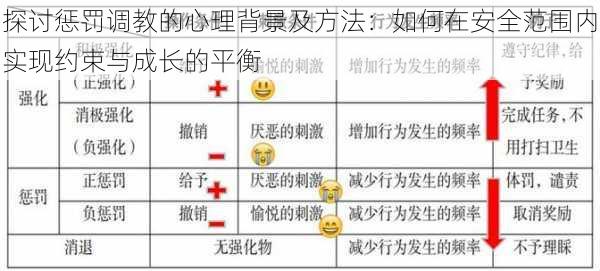

因此,许多现代教育理论逐渐倾向于运用奖励而非惩罚的方式来引导和激励学生。比如,通过给予积极的反馈和奖励来鼓励优秀行为,帮助学生在良好的氛围中成长。这种方法不仅可以增强学生的自我效能感,也有助于建立良好的师生关系,创造更加和谐的学习环境。

在总结惩罚调教的过程时,我们应当认识到,教育的最终目标是帮助个体成长与发展。虽然惩罚在某些情况下可能是必要的,但其使用应该谨慎,确保其能够促进而非阻碍个人的发展。适度的惩罚加上理解与关爱,或许能够在调教过程中达到更理想的效果。

总而言之,惩罚调教作为一种教育手段,有其存在的合理性和必要性,但在实际应用中,我们应当关注其对个体的心理和行为影响,力求寻找最合适的教育方式,以帮助每一个学员更好地成长。

网友留言(0)